レターズアルパック

Letters arpak#オルタナティブな可能性

全国の小学校で、不登校児が増加している。不登校の理由は多様で、「ひと昔前よりも、『学校に行きたくない』という子どもの声が尊重されるようになった」という時代背景もありそうだ。

全国の小学校で、不登校児が増加している。不登校の理由は多様で、「ひと昔前よりも、『学校に行きたくない』という子どもの声が尊重されるようになった」という時代背景もありそうだ。

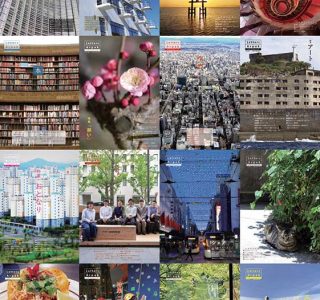

とはいえ、本人も社会での居場所感がなくなり苦しむこともあるし、親もなんとかしたいと悩む場合が多いだろう。そんなとき親は、いろんな場に出向いて情報をやりとりし、学校外での子どもの居場所づくりや、学びの機会づくりのために活動する。私の住むまちでも、この小さな活動が芽生え、少しずつネットワーク化している。現行の学校教育の枠組みの「境界」部分では、深い葛藤と、そこからひねり出される活発な実践がある。

この実践のあり方は、松田素二(2021)による「集合的創造性」理論に通じると思う。キーになるのは、「個々の人間は不完全である」という前提と、「出会いなどの未知のインプットに開かれている」ということ、「互いの関係性の中で創造(問題への対処)をしていく」と想定されていること。「完全な」一人の主体を前提としている「西洋的な」価値観とは別の、オルタナティブな創造性についての理論である。一人ではできないからこそ、他者と出会い情報や人脈を持ち寄り、手探りでも粘り強く実践していくあり方である。

平日昼間に集える子どもの居場所(友人が立ち上げた場)

ほかに、枠組みの「境界」付近での取組みの例として、「障害者雇用」や「インクルーシブ雇用」(障害者手帳がない人対象の雇用)がある。「障がい」と一言で言っても全く多様で、その人のその日の事情を考慮した、「やれる仕事(とその量)」の割り振りがポイントになる。そのため、周りの同僚がその人の様子を見て声をかけ、できる仕事を分担しようとする姿勢が、就労継続のためには大切になる。

障害者雇用の現場の様子を見聞きしていて思うのは、いわゆる「健常者」と呼ばれる、その他大勢の「普通の人」でも、職場で互いに配慮をし合う方が働きやすいだろう、ということ。子育てをしながら働いても、子どもの体調によってこなせる仕事量には波がある。誰でも年齢を重ねれば体力も自然と落ちていく。障害者雇用の現場を支援する福祉関係者が言うには、「障がい者への『個別の』配慮が職場で『当たり前』になり、互いを思いやることが職場で自然とできるようになったとき、福祉の役割がなくなる。それが理想」。現在の狭い「健常者=普通」の枠組みからこぼれてしまっている人たちに環境と心を開き、その人たちを含める形で互いに気に掛けながら職場でチームプレーができるとき、誰もが働きやすいと感じられ、「障害者雇用」という枠組みすら不要になる。そんな可能性を期待し、また予感している。

では、どのようにその可能性を引き寄せていくことができるだろう?自分の思い込みをいったん外して、一人ひとりがオルタナティブを想像することが大事だと思う。プレイディみかこ(2021)は、自分とは異なる他者の状況を想像する能力を「エンパシー」と整理し、それは「他者の靴を履く」ようなものだと言っている。

私たちもまずは、身近にいる職場の人や親せきの人、子ども・孫の同級生、隣の住民などに関心を持って、その人たちの靴を履いてみるところからスタートしよう。

松田素二(2021), 集合的創造性ーコンヴィヴィアルな人間学のために, 世界思想社.

ブレイディみかこ(2021), 他者の靴を履く アナーキック・エンパシーのすすめ,文藝春秋

ソーシャル・イノベーティブデザイングループ 依藤光代

250号(2025年3月号)の他記事

バックナンバーをみる

タグで検索