レターズアルパック

Letters arpak第68回「面識経済について」

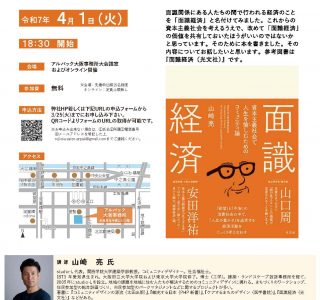

第68回適塾路地奥サロンでは、studio-L代表で関西学院大学建築学部教授の山崎亮氏をお招きし、「面識経済」という題目で講演をいただきました。2025年2月、同名の著書も出版され、多方面から注目を集める山崎氏の思想に触れる貴重な機会となりました。

第68回適塾路地奥サロンでは、studio-L代表で関西学院大学建築学部教授の山崎亮氏をお招きし、「面識経済」という題目で講演をいただきました。2025年2月、同名の著書も出版され、多方面から注目を集める山崎氏の思想に触れる貴重な機会となりました。本稿では、その講演の要点と、これからの社会やビジネスを考える上での感想を報告したいと思います。

現代のグローバル資本主義により、私たちは日々、インターネットや大規模な商業施設で、作り手の顔を知らないモノやサービスを消費しています。それは効率的で便利な一方、地域社会の希薄化や、働く喜びの実感の喪失、そして過度な消費による環境負荷といった課題も生み出しています。

山崎氏が提唱する「面識経済」は、こうした課題に対する一つの答えです。これは、単に貨幣を介した取引だけでなく、「顔の見える関係」の中で生まれる信頼、共感、助け合いといった価値を重視する経済のあり方です。

山崎氏は、アダム・スミスやマルクス、ケインズといった近代経済学の巨人の思想を振り返りながら、彼らの理論が生まれた時代背景と、その中で「顔の見えるローカルな関係」がどのように捉えられてきたかを解説いただきました。

また「活動的」「消費的」の概念をお話しいただき、消費的な「経済活動」からいかに脱却し、活動的な「市民活動」へ移行していくかが、面識経済では鍵となるとのこと。人々が活動的になり、地域への愛着や信頼関係が深まることで、お金だけでは測れない「豊かさ」が地域に循環し始めます。

山崎氏の講演は、「豊かさとは何か」という根源的な問いを投げかけられた気がします。企業活動においても、利益追求のみならず、地域社会との「顔の見える関係」をいかに築き、貢献していくかが、これからの持続可能性を左右する重要な要素になると思いました。また、私も、日々の消費活動や時間の使い方を見直し、身の回りの「面識」を大切に育んでいきたいと思います。

適塾路地奥サロン実行委員会 山口泰生

251号(2025年9月)の他記事

バックナンバーをみる

タグで検索

![いずれ木になる、いま気になる話「AI]](https://www.arpak.co.jp/contents/wp-content/uploads/2025/09/251_13-01-320x300.png)