レターズアルパック

Letters arpak地域経済・社会の活性化につながる官民連携事業を目指して

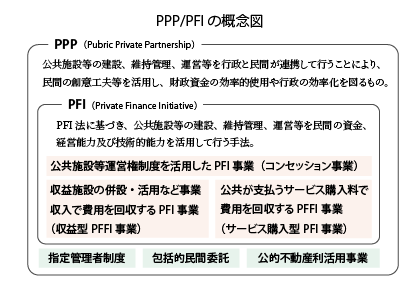

全国各地で、官民連携によるまちづくり事業が進められるようになり、PPP (Pubric Private Partnership)やPFI(Private Finance Initiative)という言葉を、どこでも耳にするようになってきました。PPP/PFIは、公共にとっては歳出の効率化、民間事業者にとってはビジネス機会の拡大等を通じた利益の創出、住民にとってはサービスの質の向上等の様々な効果があり、地域経済・社会の活性化につながるものとして期待されています。

全国各地で、官民連携によるまちづくり事業が進められるようになり、PPP (Pubric Private Partnership)やPFI(Private Finance Initiative)という言葉を、どこでも耳にするようになってきました。PPP/PFIは、公共にとっては歳出の効率化、民間事業者にとってはビジネス機会の拡大等を通じた利益の創出、住民にとってはサービスの質の向上等の様々な効果があり、地域経済・社会の活性化につながるものとして期待されています。

平成11年(1999年)7月にPFI法(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律)が制定されてから四半世紀が経過し、PFI法に基づく事業は年々広がっています。毎年70件前後の実施方針が公表されており、今後もこの傾向は続くものと予想されます(令和6年9月6日 内閣府 民間資金等活用事業推進室)。

PFI法に基づく事業実施にあたっては、事業者の公募選定に先立ち、実施方針の公表、特定事業選定といったプロセスが必要になることや、事業規模の大きさなどによりSPC(特別目的会社)を設立することが必要になるなど、PFI事業の経験のない自治体や民間企業にとっては、ハードルとなる面もみられます。また、廃校などにより使われなくなった公共施設が増えている地方部などにおいては、VFM(従来の公共事業の方式と比較して事業費をどれだけ削減できるかを示す割合)を生み出すことが難しかったり、施設の立地ポテンシャルから民間事業としての収益性を見出すことが難しいといったことから、事業実施が難しいといった事例もみられます。

このような中で、内閣府が示した「PPP/PFI推進アクションプラン(令和7年改定版)」では、”小規模PPP/PFI事業には民間事業者が関心を示さない”などの課題を整理し、『スモールコンセッションの推進』や『LABVの普及啓発』、『フェーズフリーの視点を取り入れた官民連携の推進』など、PPP/PFI手法の拡大が示されています。

また、コストカット型経済から新たな成長型経済への移行に応じ、民間事業者が適正な利益を得られる環境の構築に向けて、VFMだけでなく、地域人材の育成や地域資源の活用、地域企業の参画・取引拡大・雇用機会創出、にぎわい創出といった多様な効果を含めた総合的な評価の必要性を示しています。

アルパックは、持続可能な「地域経済」「地域社会」「地域環境」を一体的につくっていく「持続可能な地域づくり」への貢献をミッションに、地域のあらゆる課題に対して提案を行ってきました。PPP/PFI事業も、持続可能な地域づくりのための重要な手法であると考えています。

今年の5月1日には、PFI法制定以前から積極的にPPP/PFI事業に取り組む株式会社地域経済研究所が、当社のグループ会社となりました。両社が有する得意分野の連携により、今後さらに期待が高まるPPP/PFI事業に取り組むことで、みなさまからの多様なご相談にご協力できればと考えております。

三木 健治

251号(2025年9月)の他記事

バックナンバーをみる

タグで検索

![いずれ木になる、いま気になる話「AI]](https://www.arpak.co.jp/contents/wp-content/uploads/2025/09/251_13-01-320x300.png)